心に寄り添うご供養を―妙正寺の法要・祈祷・永代供養

妙正寺では皆さまの大切なご先祖様へのご供養をはじめ、日々の安寧や願い事の成就を祈る各種祈祷、そして将来にわたって供養をお任せいただける永代供養を承っております。

時代が変わっても「手を合わせる心」は変わりません。

ご家族の形やライフスタイルが多様化する中で、「お寺とのご縁がない」「供養が続けられるか不安」というお声も増えています。そんな中、妙正寺では一人ひとりのお気持ちに寄り添いながら、安心してお任せいただける供養の場として、心を込めてお勤めいたしております。

永代供養についてのご相談も、お気軽にお問い合わせください。

法要を承っております

人が亡くなる時点で1回忌と数えるので、1周忌は2回忌にあたります。

1周忌から3回忌と数が跳ぶのはそのためです。

「お亡くなりになってからの数え年」とみなすと分かり易いでしょう。

令和7年 年回表

法要はご命日、又はご命日より前に行いましょう。

1 周忌 令和 6 年

3 回忌 令和 5 年

7回忌 令和元年/平成31年

13回忌 平成25年

17回忌 平成21年

21回忌※平成17年

23回忌 平成15年

25回忌※平成13年

27回忌 平成11年

30回忌※平成 8 年

33回忌 平成 5 年

37回忌 平成元年/昭和64年

43回忌 昭和58年

47回忌 昭和54年

50回忌 昭和51年

※地域によって行います。

法要等のご依頼およびお問い合わせにつきましては、電話か当ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

法要とは

法要とは本来お釈迦さまの教えを知るということでしたが、しだいに仏事儀礼・行事、そして故人への供養を意味するようになりました。

施主が仏さまに飲食(おんじき:いわゆるお供物)や花を供えて焼香、読経(唱題)することにより自身が功徳を積み、その功徳をご先祖さまや故人に回向(えこう:たむけること)して成仏を祈ります。そして自分を含む衆生も共に仏道を成就できるように願う行事が法要なのです。

法要は法事ともいいますが厳密に区別すると、法事は法要後の食事も含めたものです。いずれにしても供養することに変わりありません。

妙正会館

妙正会館は本堂に隣接し、ここでは家族葬などを執り行うことができます。

故人が結び付けた人と人とのご縁を大切にしていきましょう。

※家族葬祭壇一例

法要等のご依頼およびお問い合わせにつきましては、電話か当ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

祈祷を承っております

神事仏事において人の歳は「数え年」で判断します。

胎内の十月十日(とつきとおか)の期間も年齢とみなして、生まれた時点で1歳と数えるのです。

令和7年 厄除け 厄年表

災難に遭う恐れが多く身を慎まねばならないとする年を厄年といい、人生の節目に当たる時期ともいわれます。

○○○○男性

前厄 平成14年生 24歳 昭和60年生 41歳

本厄 平成13年生 25歳 昭和59年生 42歳

後厄 平成12年生 26歳 昭和58年生 43歳

○○○○女性

前厄 平成20年生 18歳 平成6年生 32歳

本厄 平成19年生 19歳 平成5年生 33歳

後厄 平成18年生 20歳 平成4年生 34歳

お布施は10,000円を目安にお納め下さい。

厄除けの祈祷は主に1年の区切りとなる元日から節分・立春の間に厳修します。旧正月(旧暦の正月:1月21日頃から2月20日頃までを毎年移動する)の松の内でも良いでしょう。

大切なのは厄年を無事乗り切ることなので、上記の時期を過ぎても厄除けはできます。厄年の残りを無事に乗り切るために遅すぎるということはありません。

祈祷願目

厄除け 家内安全 開運招福 交通安全(車両)

良縁成就 安楽産福子 発育円満(七五三)

進学成就 就職成就 身体健全 當病平癒

心願成就 社運隆昌 家業繁栄 商売繁盛

上記の通りさまざまな祈祷を承ります。妙正寺へお越しになる際は、電話か当ホームページのお問い合わせフォームにてご連絡をいただき、ご予約をお願いします。

祈祷後に木札・お守りを授与します。お越しになれない方には木剣修法を厳修した木札・お守りをお送りします。

1件につき10,000円を目安にお納め下さい。

家屋方除け

節分後にご自宅へお伺いしての家祈祷で、新年の家内安全・年中安泰を祈念します。屋内にて木剣修法を厳修し、然るべき所にご幣(屋外)を立ててお札(屋内)を貼付します。

20,000円を目安にお納め下さい。

初午 / 二の午 / 三の午

お稲荷様をお祀りしているご自宅へお伺いしてのご祈祷で、商売繁盛・家業繁栄を祈念します。新暦又は旧暦2月の初午・二の午・三の午の日に木剣修法を厳修します。

30,000円を目安にお納め下さい。

祈祷とは

祈祷とは願いが叶うように文字通り祈りを捧げることで、願主のために僧侶や神職が厳修します。

祈りには自利と利他の二つがあります。

自利には願いを込めた祈りと感謝を込めた祈りがありますが、願主が単にお願いをするだけでは神仏から受けるご加護、現世利益は小さなものになってしまいます。

神仏への誓いを立てた至心の祈りと自身の努力が大きなご加護をもたらし、更に結果の如何を問わず、自らを省みた感謝の祈りも大切なのです。

そして無私無我の祈り、世のため人のため神仏のための祈り、執着を離れた利他の精神が更に重要なのです。

妙正寺の祈祷

妙正寺は日蓮宗のお寺です。日蓮宗の祈祷では古来、相伝される木剣修法が厳修されます。

毎年11月1日から翌年の2月10日までの寒中100日間、妙正寺地元にある大本山の正中山 法華経寺「大荒行堂」に日本全国から修行僧が参じます。

堂内では1日7回、暁天3時から始まり6時・9時・12時・15時・18時・23時の水行とそれ以外は読経三昧、食事は1日2食のお粥のみ、自身を極限に追い込む荒行の果てに授けられる祈祷法が木剣修法なのです。

※↓木剣修法の様子↓※

※修法要具(左から)

長房数珠/火打金・火打石/撰経/木剣・木剣念珠

祈祷等のご依頼およびお問い合わせにつきましては、電話か当ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

永代供養堂

「跡継ぎがいない・・・」

「子供は嫁いだ娘ばかりで・・・」

「子供達に迷惑をかけたくない・・・」

お墓に関して以前から聞かれる嘆き節ですが、進む少子化によりその声はますます大きくなっています。

実際に相談を受けることも年を追う毎に多くなりました。

妙正寺では永代供養堂にて故人のお墓を建てることができない方、お墓参りができない方に代わって供養いたします。

少しでもお悩みの方は気軽にご相談ください。

※永代供養堂納骨室

各種の法要・祈願・永代供養等に関するお問い合わせは、当ホームページのお問い合わせフォームより承っております。

ペットの納骨供養を承っております

ペットは大切な家族の一員です。

妙正寺では大切なペットの成仏を祈り、納骨供養を行っております。

犬猫だけではなく、どんな種類のペットでもかまいません。

心安らかに仏さまの世界へお送りしましょう。

※火葬は行っておりません。

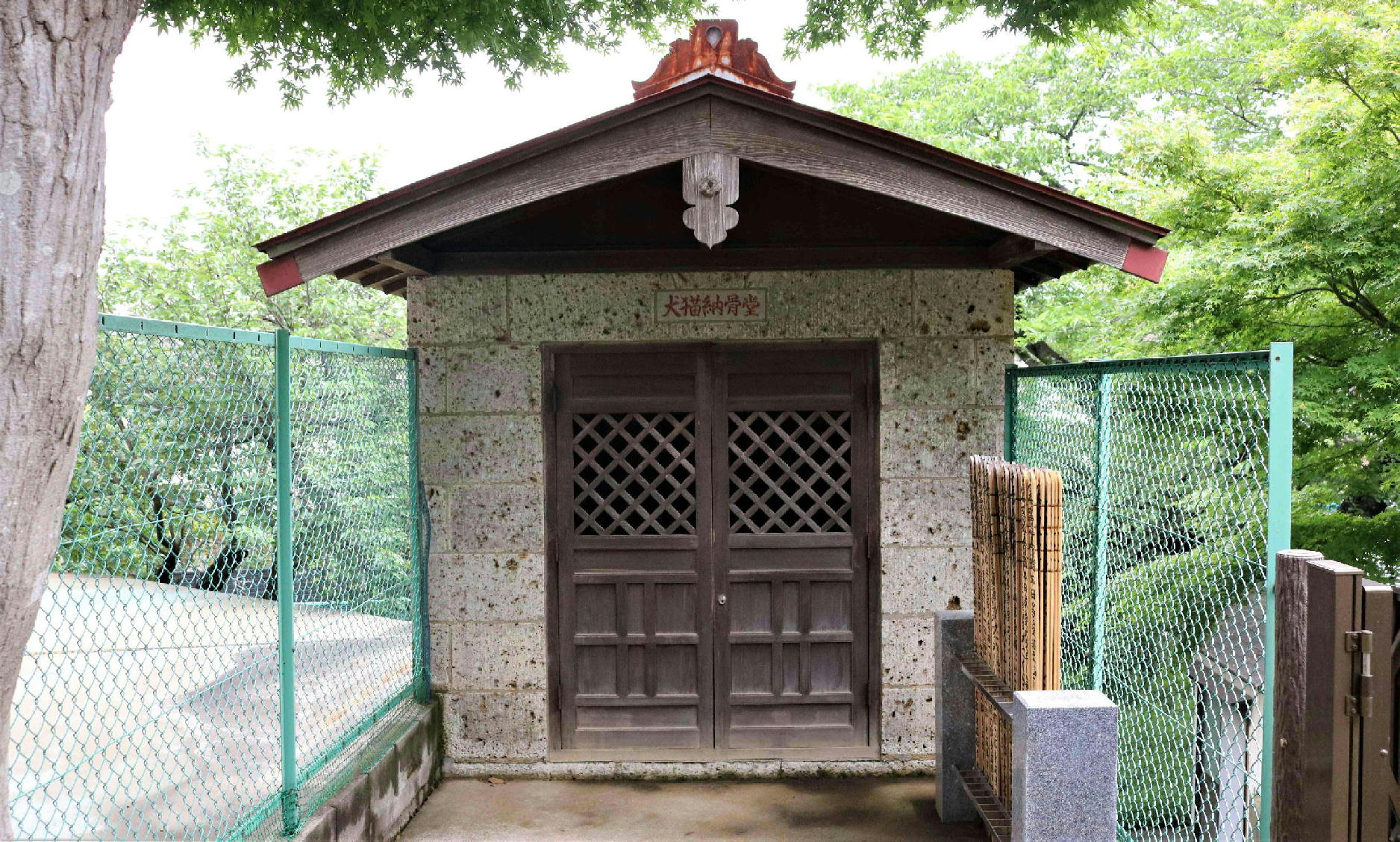

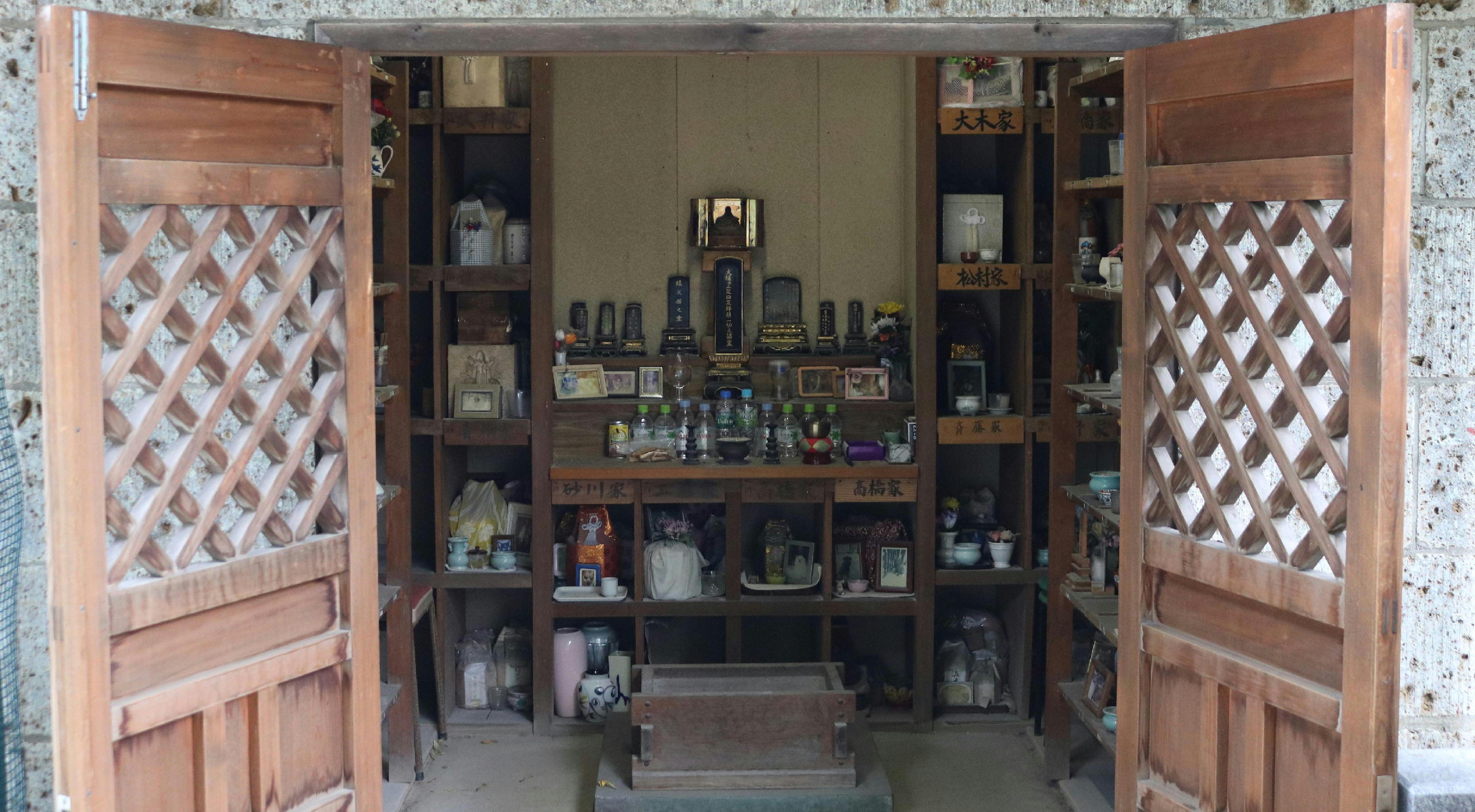

犬猫ペット納骨堂

境内に犬猫ペット納骨堂を設けております。

こちらに大切なペットの納骨をいたします。合葬納骨・個別納骨の両方に対応しております。

お位牌も安置できます。このお堂では犬猫以外に獅子(ライオン)のお位牌も安置されています。

お参りにはいつでもお越しください。

犬猫等ペット供養会

秋の動物愛護週間に併せて、秋季彼岸入り前日午前に犬猫等ペット供養会を行います。

参加ご希望の方は、電話か下記お問い合わせフォームにてご連絡ください。卒塔婆での供養も承ります。

※法要は妙正会館にて行います

ペット供養のご依頼およびお問い合わせにつきましては、電話か当ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

納骨堂設置の仏縁

市川市では9月発行の『広報いちかわ』に動物慰霊祭の案内が掲載されます。

コロナ禍の最中は3密回避で休止していますが、10月第1日曜日に市川市斎場で市川浦安地域獣医師会が主催しています。

まだ市川市の火葬場が八幡にあった頃の話です。

火葬場の傍らに小さなペット専用の納骨堂-ブロック塀で囲った簡易なものだったようです-がありました。

その当時、ペットの火葬を依頼した市民から法要の要望がある事を、市川市役所清掃課担当職員が市内の獣医に伝えて相談していました。間もなくその職員が取り纏め役となり、法要を行う事になったのです。相談を受けていた獣医の1人が當山総代でした。

この仏縁から當山住職が導師を依頼され、毎年10月のペットの法要にお伺いする様になったのです。

ある時、担当職員が當山にお見えになり、「ペット納骨堂がお骨で一杯になり困った事になっている。當山で何とかできないでしょうか?」との相談がありました。

発端は市民の女性からの問い合わせでした。

「自分のペットのお骨も納骨堂に納められていますが、お骨が満杯になったらどうなるのですか?」

その職員は答えに窮してしまいました。

行政上、動物の骨は廃棄物と同じ扱いになります。「処分します」とはどうしても言えず、「市内のお寺に納骨されます」と答えてしまったのです。

そういう事情であればと建てられたのが當山の犬猫ペット納骨堂でした。昭和49年の事です。

それ以来、市川市のペット納骨堂のお骨が満杯になると當山のペット納骨堂に移動し、合葬されるようになったのです。因みに野良犬や野良猫を含めた野生生物のお骨も含まれています。後に市のペット納骨堂は火葬場と一緒に大野へ移動し動物(犬猫)慰霊碑となり、今でも當山への合葬は続いています。

市川市内のペットや野生生物の多くは最終的に當山へ納骨されているのです。